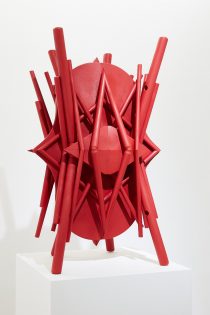

바닐라습자지 사이로 내민 손 _ 성아리, 2009

|

개인전 서문 _ 갤러리 보다 모든 사유는 언어에 포획되어 흰 종이에 질서정연한 글로 씌어졌다. 한 번도 말해지지 않은 사유란 없고 말이 되어버린 사유는 이제 순수함을 잃었다. 글자들을 읽어 내리다가 어쩌다 어떤 말의 의미가 낯설게 느껴진다던 박 군의 말을 깊이 공감하였듯, 그 까닭은 이제 때가 묻은 그 의미가 자기 스스로를 찾아 떠나 버려서 그 말에는 이제 아무런 의미도 담기지 않았기 때문이 아닐까 하고 생각했다. 이렇게 의미가 비어버린 말이나 자신조차 누구인지 알 수 없게 되는 불확실한 순간들은 우리 일상 면면에 존재한다. 우리는 본질을 찾아 부유하는 의미들과 마찬가지로 스스로에 대한 진정한 진실들이 달아난 어떤 공간에서 부유하는 낯선 경험을 하는 것이다. 박 군의 작업은 그 공간의 순간적인 실체를 드러낸다. 그 곳이란 익숙한 길에서 보는 낯선 문밖의 공간이거나 거울 안의 공간 같이 손에 잡힐 듯, 깊이를 알 수 없는 그런 공간이다. 처음에 아무런 꾸밈없고 미적 감흥이 부재한 사진의 배경이 못 내 아쉬웠었다. 그러나 사진 안으로 따라 들어갈 수 있는 것은 ‘그 곳’이 어제 밤 지나친 놀이터였고, 그 옆의 텅 빈 축구장이었으며, 자주 앉았었던 엎드린 ‘그’의 뒷자리처럼 의식조차 할 수 없는 실제적인 공간이기 때문이다. 지극히 일상적인 그 장소에 또 한 장의 ‘사진’이 ‘내가 여기 있었다’는 자의식의 증명사진처럼 확고부동하게 놓여있다. 사진과 사진 속에 개연성 없이 놓인 ‘사진’은 현실과 가상의 미묘한 틈을 비집어 열어 놓고는 그 안으로의 몰입을 유도한다. 사실상 이런 시각적 유희도 사진이 이야기 하는 차가운 진실을 조우하기 위한 트릭에 불과하다. 현실과 가상 사이를 몇 번이고 두리번거리다 보면 우리는 우리가 간극을 메우지 않고 지난친 모든 불합리와 모순의 공간에 개입하게 된다. 이제 사진이 묻는다. 네가 본 것이 무엇이냐고. 너무나 볼 것 많은 오늘날이어서, 우리는 숱하게 많은 이미지들을 보고 그것을 읽어내는 기계 같은 능력을 갖게 되었다. 그 모든 이미지를 의미화하는 기가 막힌 기술은 외려 현실을 보는 능력을 무능하게 만들어 버렸다. 파편처럼 존재하는 그 진실의 진위를 가려내는 일들은 귀찮은 것이 되었고 우리는 아무렴 어떻느냐고 반문했다. 모순되고 뒤틀린 일상의 편린과 같은 진실에 무책임하게 눈감아 버리는 것이 익숙해졌고 오만한 사회는 그러한 일들은 아주 관대하게 용인해왔다. 그 탓으로 우리는 자신을 향한 어떤 뒤틀림들, 불명확함에 대한 의심들, 가장한 가면 속의 모습들을 억지로 삼켜왔는데, 이런 상황에서 우리는 스스로를 그렇게 대했듯, 다른 사람들이 스치듯 곁눈질하는 시선에서 한없는 소외를 경험하고야 만다. 이렇게 ‘사진’은 냉혹하게 다가왔다. 박 군의 작업은 서늘하리만큼 냉혹하다. 단언으로 받아들이라 한다. 네가 믿고 싶은 것, 내가 보고 싶은 것이 진실이 아니라는 사실을 너무나 적나라하게 눈앞에 드러낸다. 어딘지 모르게 뒤틀린 사진과 절단된 사물들 사이의 실재적 공간에 개입하는 순간, 우리는 기계적으로 날카롭게 절단 난 사물들의 비명을 들을 것이고, 인간적인 우리의 눈은 이 헛된 장치에 신음할 것이다. 이 공간이 바로 우리가 사유와 의미를 추방한 공간이자 그 것들이 유령처럼 부유하는 공간이다. 이 의미들이 아우성치는 것을 눈 감았으므로 이제는 그 의미들 마저 우리를 소외 시킨다. 그런 진실들에 곧 내쫓겨 사진 바깥의 더없이 냉정한 현실의 공간에서 기계의 눈을 통한 단정한 사진 한 장을 보게 되는 것이다. 홀바인의 해골이 갑자기 말을 걸어, 너의 죽음을 직시하라고 내뱉듯, 박 군 작업은 날카로운 현실의 경계에서 내가 믿고 있는 모든 것을 믿느냐고 차갑게 묻는다. 나는 현실과 가상이라는 두 공간의 어쩔 수 없는 경계를 함부로 일치시키려는 무기력한 노력마저도 헛된 것임을 알아차리고, 그 순간 차가운 현실에 홀로 마주대하여 거기서 진정한 소외를 경험한다. 이것은 차라리 해골이 주는 격언적인 외침보다 더 날카로운 비명이다. 그러나 그것은 한 줌에 불과할지라도 진실이다. 대신 내민 것은 차가운 손이지만 결코 나를 외면하지 않을 진실이고 박 군의 작업은 그렇게 자그만 ‘정말로 진짜’에 대함이다. 성아리(한국예술종합학교 미술비평) |