복화술의 입장표명 _ 권혁규, 2020

|

퍼블릭아트 2020년 3월호

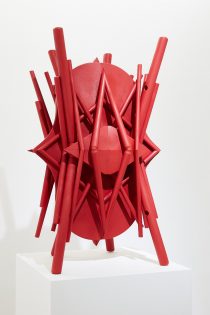

물질과 맥락에 종속되지 않는, 무언가의 표현이나 대체물로 기능하지 않는 완벽한 독립체로서의 미술(품)은 존재 가능한 것인가. 불가능의 영역으로 추락할 수밖에 없는 위 질문을 반복하는 미술의 의도는 무엇일까. 박천욱의 작업은 특정 서사나 맥락에 기대지 않는, 자립적이고 주체적인 시각물의 구성을 시도한다. 물론 그 시도는 미술의 매체와 장소, 특정 형태와 물질에 관계하며 분명하고 현실적인 존재로 모습을 드러낸다. 그리고 그것은 주체적 대상을 구성하는 시도가 애초에 불가능한 것임을 자백하기도 한다. 이처럼 불가능성을 인정하면서 동일한 시도를 반복하는 자신의 작업을 작가는 ‘알고 쓰는 모순’이라고 설명한다.(2016년 작가노트) 같은 맥락에서 작가가 불가능한 시도를 지속하는 이유를, ‘주체적’ 대상의 ‘구성’이라는 모순을 통해 성취하려는 행위의 가치를 탐색해본다. 박천욱의 작업은 구성된 미술의 주체성과 현재성을 오가며 다양한 사고를 발동시킨다. 작업은 주로 익숙한 오브제를 변형하고 임의적으로 조합 결합한다. 또 평면과 입체, 구상과 추상의 인지를 교묘히 교차시킨다. 그를 통해 익숙함을 뒤집고 서로 다른 두 세계를 병치시키며 낯선 조형성을 구축하고 쉽게 재단할 수 없는 일말의 주체성을 획득하려 한다. 초기작이라고 할 수 있는 <Wrapping>(2006 –2011) 시리즈에서 박천욱은 다양한 형태의 주변 사물들을 포장용 비닐 랩으로 감싸며 본래의 기능을 무효화한다. 기능은 물론 그 형체마저 희미해진, 소비사회에서 쓰이고 버려지길 반복하는 대량생산품들은 아이러니하게도 수많은 층위의 껍데기를 안에서 미술의 지위를 획득한다. 그리고 그 쓸모없는 덩어리의 껍데기는 본래 사물의 형태와 기능 이면에 존재하는 세계에 대한 상상을 자극한다. 말 그대로 낯설게 하기와 탈맥락화하기의 역학을 하나의 실천으로 여기며 익숙한 대상을 재구성하는 것이다. 의심 없이 받아들여지는 얼핏 당연해 보이는 것을 이상한 것으로 조형하는 작가의 작업은 <Silent Smile>(2007-2018) 시리즈에서 평면과 입체의 습관적 인지를 흔드는 방향으로 이어진다. 위 시리즈는 삼차원의 대상을 평면으로 옮기는 원근법, 그리고 그 원근법에 꼭 들어맞는 시점-밴티지 포인트(vantage point)의 원리를 이용해 ‘평면 조각’과 ‘삼차원 사진’이라는 다소 황당하고 불가능해 보이는 대상의 시각화를 시도한다. 해당 시리즈의 <알래스카 지브라 Alaska zebra>(2009) 속 얼룩말은 완전한 평면으로, 마치 사진 속 사진처럼 인지된다. 하지만 그 얼룩말은 특정 시점에서 봤을 때만 평면으로 보이는 삼차원의 조형물이다. 얼룩말은 정해진 프레임과 시점의 조건에서 벗어나는 순간 날카롭게 잘린 면과 왜곡된 형태를 드러내며 입체와 평면, 조각과 사진, 보이는 것과 잘려나간 것의 장면을 뒤섞는다. 작업은 여기서 그치지 않고 냉동 창고, 공연장 등의 장소로 그 배경을 옮기며 이동하는 정해진 시점이라는 또 다른 개념적 착시를 실험한다. 익숙한 것을 낯설게 하기의 과정은 이후 작업에서 오브제에 대한 관심을 본격화하는 방향으로 진행된다. <Grow in the Middle>(2009-2019) 시리즈는 마찬가지로 주변에서 볼 수 있은 지극히 일상적인 사물들을 작업의 재료이자 대상으로 수렴한다. 빗자루, 석유통, 훌라후프, 의자, 옷걸이, 호스 등과 같이 형태와 색, 기능이 제각각인 사물들이 마치 하나의 패턴을 만들어내듯 가운데를 중심으로 좌우 위아래 대칭을 이루며 조합된다. 작업 속 사물은 일종의 환영을 전달하며 특정 형태와 가능을, 장소와 맥락을 떠올리게 하지만 실제 표면에 드러난 현재는 어딘지 모르게 낯설게 다가온다. 변형되고 왜곡된 상태로 뭉쳐진 오브제들이 그것의 본래 기능과 맥락까지 혼란스러운 부조화 속에 위치시키기 때문이다. 분명하게 포착되는 건 다름 아닌 기하학적 패턴의 움직이는 생명체 같은 작업의 강한 시각성이다. 노골적으로 오브제를 노출하고 재구성하는 작업이 사물의 인지를 전복하며 그만의 독특한 이미지와 아이러니를 구축하는 것이다. 오브제의 기능을 지우고 주변과의 관계성을 절단하는 작업은 다시 사물의 기능은 물론 그것의 물성과 이미지까지 불분명하게 만드는 <Without belief>(2013-) 시리즈로 이동한다. 이전 작업이 특정 오브제, 시점, 물질의 개념을 경유하며 진행되었다면 <Without belief>는 앞서 설명한 그 모든 지점들을 추상의 영역으로 되돌려 놓으며 관련된 모든 세계로부터 탈각시키려 한다. <Grow in the Middle>에서 선명하게 감지되었던 오브제의 형상은 <Without belief>에서 반짝거리고 매끈한 추상의 면과 덩어리로 대체된다. 특정 서사나 맥락, 장소에 기대지 않는 주체적인 작품의 고안을 지속적으로 시도해온 작가는 그렇게 이전 작업을 답파하며 모든 결정들이 새롭게 유보되는 지점-추상을 고안해 낸다. 작업은 이전보다 단단해졌지만 분명하지 않으며 다양한 장소와 맥락으로 수렴될 수 있지만 완벽하게 부합하지 않는다. 작업은 모든 의미를 수용할 수도 완전히 부정할 수도 있다. 어느 곳에도 완전히 편입되지 않는 조각은 판매되고 유통되는 상품의 속성을 일부 공유하며 주체적 미술의 또 다른 환영을 넌지시 지시하기도 한다. 주체적인 작품을 구상한다는 입장은 그 모호함과 모순으로 많은 지지를 얻지 못하기 일쑤다. 임의로 만들어진 허위 진리에 가깝다고 여겨지기도 한다. 박천욱은 자신의 작업이 배회하는 모순과 불가능성의 영역을 과감히 인정한다. 스스로 만들어지고 구축된, 불완전한 상태임을 노골적으로 드려내기도 아무것도 말하지 않는다고 말하는 복화술 같은 모순을 과감히 실행하기도 한다. 일련의 작업은 크리스토와 잔느-클로드(Christo and Jeanne-Claude)의 포장 조각과 로버트 라우젠버그(Robert Rauschenberg)의 아상블라주, 더 멀리는 초현실주의와 누보레알리즘의 전위나 반예술적 실험을 떠올리게 하지만 실제로 그것은 어떤 논쟁이나 비판, 원한이나 옹호에 결코 의탁하지 않는다. 오히려 그것은 모든 의도가 전경화되는 곳으로 이미지, 즉 시각성을 제시한다. 어쩌면 박천욱은 미술을 지탱하고 있는 시각성 자체를 모든 관계가 새롭게 규명될 수 있는 가능성의 공간으로 제안하고 있는지도 모른다. 누군가는 이를 익숙한 미술의 모순으로 또 한계가 분명한 도전으로 여길 것이다. 하지만 주체적 작품의 구상을 시각화하는, 이 말장난 같은 시도는 기존의 이미지와 의미체계 사이의 연결에 제대로 대응한다는 전제하에 쉽게 규정할 수 없는 다양한 입장을 유영하는 이미지를 떠올리게 한다. 권혁규(독립큐레이터) |